截至2008年7月�,江西全省有省級非物質文化遺產名錄共164項,國家級非物質文化遺產名錄35項(名單附后),9人入選國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人����,婺源縣被文化部命名為國家級“徽州文化生態保護實驗區”。下面擇取著名者加以介紹����。

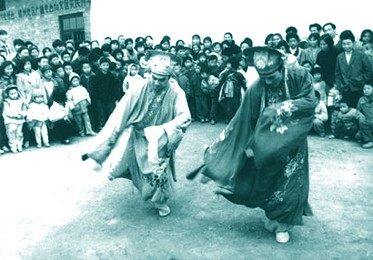

贛南采茶戲 發源于安遠縣九龍山一帶,已有三百多年的歷史����。它是以九龍茶燈為基礎,吸收贛南其他民間藝術逐步形成的���,主要流行于贛南、粵北和閩西�����,曾一度傳播到廣西桂南一帶�����。

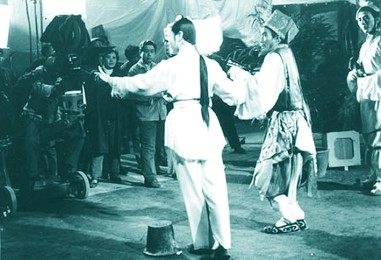

贛南采茶戲俗稱“燈子戲”�����、“茶籃戲”,是江西采茶戲中最有代表性的一種���,被田漢譽為“中國戲曲百花園中的一朵奇葩”�����。它由民間歌舞發展而來�����,內容貼近生活����,語言詼諧幽默�����,傳統曲牌有二百八十余首�,根據其來源、風格���、弦路�����、調式及使用情況等����,可分為“茶腔”“燈腔”“路腔”“雜調”四類。表演時��,演員在伴奏音樂中靈巧地運用獨特的矮子步�����、扇子花���、單長水袖及模仿動物形象的一些表演動作�����,載歌載舞,顯示出濃郁的鄉土氣息和鮮明的客家特色���。傳統劇目多以“三小”(小生�、小旦、小丑)戲為主�,有《南山耕田》《打豬草》《九龍山摘茶》《睄妹子》《同年》《釣■》《上廣東》《賣花線》《大勸夫》《四姐反情》《補皮鞋》《補缸》等代表性劇目。新中國成立以后���,又涌現出一批優秀劇目�����,其中《茶童戲主》由上海電影制片廠拍成戲曲片在全國放映����,新編現代采茶戲《怎么談不攏》《風雨姐妹花》也先后被搬上銀幕�����。

贛南是客家人的聚居區����,客家先民落戶當地后以種茶采茶為生,采茶戲作為當地家喻戶曉�、人人喜愛的地方戲,已成為凝聚客家民心����、團結客家鄉親的藝術紐帶,是研究客家語言、藝術及民俗文化的重要材料�。

興國山歌 興國素來被譽為“山歌之鄉”,興國山歌為傳唱不衰的藝苑奇葩�����,其代表曲目有《園中芥菜起了芯》《繡香包》《行行都出狀元郎》《贊八仙》等���。興國山歌生動活潑���,形式多樣,生活氣息濃郁�����,有獨唱��、對唱�����、“三打鐵”�、聯唱�、輪唱等形式和鎖歌、盤歌、斗歌�、猜花、丟觀音�、黃鰍咬尾、繡褡褳�����、藤纏樹�����、樹纏藤等種類��。就大的表演形式來分���,興國山歌大體有以下幾種:山野田間唱和�����,因情因景因人而異����,內容涵蓋男歡女愛����、生產��、生活�����、時政等方面����;跳覡�,分南河山歌和東河山歌,南河山歌又分情歌和插科打諢的搞笑歌����,由覡公、覡婆裝扮演唱���,東河山歌即祝贊山歌���;民俗歌,在廟會�、婚喪嫁娶、祝壽�、建房��、小孩滿月等場合演唱,演唱者多為職業歌師�;敘事山歌,多為群眾場合中一問一答����、一正一反的對唱山歌,有較強的故事性��,常常是圍繞某一主題展開�,現常被地方政府用為宣傳工作的手段;賽歌是一種特殊的形式�,即歌手聚會打擂臺,考“肚才”�����,比機敏����,高潮迭起,決定勝負后誕生擂主���。

興國山歌植根于客家文化的深厚土壤中���,涵蓋了客家人生活的方方面面��,飽含著豐厚的客家文化信息���。從某種意義上說,興國山歌是客家人繁衍生息的一幅歷史畫卷���。保護�����、研究�����、解讀興國山歌���,發掘其精華,無疑是弘揚優秀民族文化的一項極其重要的舉措����。

弋陽腔 是我

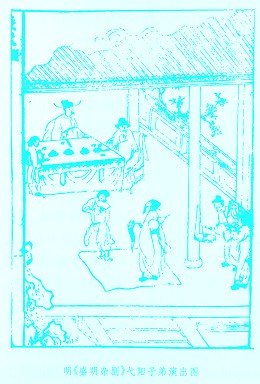

國古老的戲曲聲腔。南宋中期�,興起于浙江的南戲經信江傳入江西�,在弋陽地區結合當地方言和民間音樂��,于元末明初孕育出一種新的地方聲腔——弋陽腔��,與昆山腔���、余姚腔、海鹽腔并列為當時的四大聲腔�����。弋陽腔以弋陽為中心��,主要在江西省內的貴溪��、萬年�、樂平、鄱陽���、浮梁���、上饒等一些地區傳承延續,明代前中期�,隨著江西人口的遷徙而流布于安徽��、江蘇���、浙江、福建���、廣東�����、湖南�、湖北�����、云南�、貴州、四川及北京等地����。

國古老的戲曲聲腔。南宋中期�,興起于浙江的南戲經信江傳入江西�,在弋陽地區結合當地方言和民間音樂��,于元末明初孕育出一種新的地方聲腔——弋陽腔��,與昆山腔���、余姚腔、海鹽腔并列為當時的四大聲腔�����。弋陽腔以弋陽為中心��,主要在江西省內的貴溪��、萬年�、樂平、鄱陽���、浮梁���、上饒等一些地區傳承延續,明代前中期�,隨著江西人口的遷徙而流布于安徽��、江蘇���、浙江、福建���、廣東�����、湖南�、湖北�����、云南�、貴州、四川及北京等地����。

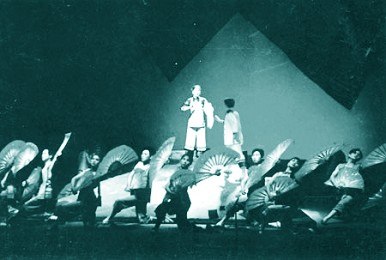

弋陽腔劇目分連臺大戲和傳奇本兩大類,前者包括《三國傳》《水滸傳》《岳飛傳》《目連傳》《封神傳》等�����,后者包括《青梅會》《古城會》《定天山》《金貂記》《珍珠記》《賣水記》等。自誕生以來���,弋陽腔即以其“杜撰百端”的連臺大戲和“錯用鄉語”的藝術特色在民間廣為流傳�����。弋陽腔的角色分為小生�、正生�����、老生�、二花���、三花����、小旦���、正旦��、老旦等行�,其唱腔結構最初采用曲牌聯套體,演出時僅輔以鑼鼓而不用管弦伴奏�,演員一人演唱,數人接腔����,形成極富特點的“徒歌、幫腔”演唱方式�,明代中葉又發展出打破曲牌聯套體制的滾調,進一步增強了聲腔音樂的戲劇性和表現力����。在廣泛流播的過程中,弋陽腔繁衍出多種變體��,由此形成高腔體系����,對南北各地的四十幾個聲腔劇種產生了重要影響,推動了中國地方民間戲曲的發展進程����。

弋陽腔對中國戲曲尤其是地方戲曲的發展作出了重要貢獻,且延綿至今���,顯現出強大的藝術生命力��。

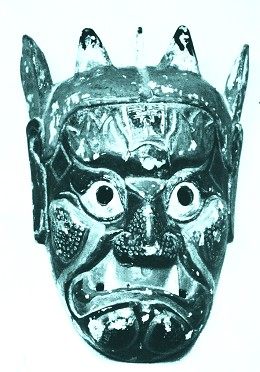

南豐儺舞 流傳于南豐縣180個村莊��,俗稱“跳儺”����,是民眾喜愛的民間舞蹈形式。南豐儺舞歷史悠久����,相傳漢初吳芮“傳儺以靖妖氛”,幾經演變����,到明清時期�����,南豐跳儺吸收了戲曲�����、木偶��、燈彩、武術等多種表演技藝���,變得更加世俗化����、娛樂化����。新中國成立后,傳統的跳儺在民間依舊傳承���,延續著其草根文化的命脈�。

南豐儺儀結構復雜����,由跳儺儀式、雜儺儀式等構成����。跳儺儀式由起儺、跳儺���、驅儺等基本程序構成�;雜儺儀式有“跳竹馬”、“跳和合”及“跳八仙”儀式三種����。南豐儺儀中的舞蹈形態眾多,現保留82個�����,其中包括單人舞《開山》《鐘馗》《財神》《哪吒》���,多人舞《跳判》《儺公儺婆》《對刀》��,技巧舞《演羅漢》《觀音坐蓮》《普賢騎象》及舞劇節目《西游記》等��。南豐跳儺面具造型各異����,千容百態����,有180種之多�����,其中包括驅疫神祇、民間俗神�����、釋道神仙��、傳奇英雄�����、精怪動物�����、世俗人物等����。其所用道具法器名物眾多,主要可分為五類���,兵器軍具類包括斧�����、刀���、槍等�����,法事器具類包括鐵鏈����、桃劍�、棕葉等,燈燭炮仗類包括火把��、蠟燭等�����,食物供品類包括三牲(肉��、魚�����、雞)等�����,生活用具類包括手巾���、鏡子��、酒杯等����。南豐跳儺內容豐富��,形式多樣����,地方風味濃郁,文化底蘊深厚�,深受民眾的喜愛。

婺源徽劇 也是富有特色�����、流傳廣泛的古老劇種����。清代中葉,婺源就有藝人組班演出�,“新陽春”“新鴻春”“新長春”等徽班一直延續到新中國成立前夕���。

徽戲劇目通俗易懂,結構簡練����,動作性強,“戲”的成分濃�����,雅俗共賞�。徽劇聲腔以弋陽腔�、“老石牌”即老吹腔、高撥子為底子�,又吸收了目連戲的高腔、下江調���,并吸納了贛劇的南詞和婺源民間小調����,逐漸形成風格獨特的婺源徽調���。婺源徽劇以吹腔��、高撥子和二黃為主����,也有別具特色的西皮���、高腔和昆腔�����?�;談≡诒硌萆献⒅貙θ宋镄蜗蟮目坍?、塑造����,并通過動作和神情予以外化,表現出來����,而且動作難度很大?;談∷嚾死^承了目連戲武技高超的傳統本領,并使這些高超的武功技巧在武戲中延續下來,形成徽戲剽悍粗獷的風格����。徽戲還特別講究身段�、亮相的造型,讓人產生一種雕塑美的感覺����。徽劇傳播的地域廣泛��,不僅為京劇的形成奠定了基礎�����,也為其他地方劇種提供了豐富的養料��;徽劇特色和徽劇形成及發展中所作出的貢獻���,對中國戲曲發展史研究很有價值����。新中國成立后����,婺源縣成立了徽劇團�,挖掘和收集了傳統劇目《昭君和番》《斬經堂》《水淹七軍》《扈家莊》《百花贈劍》《盜令三擋》《北河祭旗》等400余出�����,整理曲牌800多首���、臉譜50多個,曾于1959年以徽劇《汾河灣》參加古老劇種赴京匯報演出��,受到高度評價�����。

婺源三雕 指婺源縣境內明清古建筑中的磚雕�����、石雕和木雕�����,它屬于徽派建筑藝術的支系�,制品多用做民居�、官宅�����、宗祠�����、廟宇���、廊橋和牌坊等建筑上的裝飾部件����,其起源可追溯到唐代�����。明清時期徽商興起��,“婺源三雕”依托徽派建筑達于鼎盛���,相關技藝主要分布在江灣鎮�����、思口鎮�、龍山鄉、沱川鄉�、浙源鄉、清華鎮�����、段莘鄉��、鎮頭鎮等鄉鎮村落��。

明萬歷二十四年戶部侍郎����、工部尚書余懋學興建于婺源縣沱川理坑的“尚書第”建筑上的裝飾���,可視為“婺源三雕”最初的實例��。其后����,吏部尚書余懋衡也于天啟六年在理坑興建“上官卿第”����。清順治十六年余維樞興建“司馬第”���,標志著“婺源三雕”進入全新的發展階段。清康熙二十年婺源縣北部古坦鄉黃村建成“百柱宗祠”���,清乾隆元年婺源縣思溪��、延村建“商宅群”����,這些建筑的裝飾物呈現了“婺源三雕”極盛時的氣象����。

“婺源三雕”雖附屬于徽派建筑,但它融美學��、力學�、數學、歷史學�、生態學于一體,具有深刻的文化內涵和極高的藝術價值�����。“婺源三雕”取材十分嚴格�����,磚一定要用本地產的水磨青磚�;石則須用安徽的“黟縣青”或浙江的青田石、淳安的茶青石���;大木雕一定要用百年以上的楓��、樟��、柏����、櫧等����,細木雕則用紋理細密的楠�����、棗���、楊�����、桃等�。各種刀法是“婺源三雕”的關鍵所在,其特點在于不拘一法��,混合并用�����,使作品達到空靈剔透的效果�����,故而圓雕�、浮雕、淺雕�����、深雕和透雕極為常見�。從別號“雕三雕”的劉三元始,“婺源三雕”的技藝自成譜系,但目前與“徽州三雕”一樣面臨著失傳的危險���,亟待搶救�����、扶持����。